发展背景

人类探索宇宙不仅仅是在太空进行短暂的飞行,有时航天员需要在太空中连续生活、工作几十天甚至一两年,那么,他们的衣食住行问题该如何解决呢?有了空间站,问题就迎刃而解了。空间站就像是航天员在太空中的临时客栈,航天飞机不断地将生活用品从地球运到这里,航天员便可以长时间地在空间站中生活了。空间站除了供航天员进行各种实验外,还可作为太空驿站供航天飞机停靠以及为军事作战提供服务。3

人类并不满足在太空作匆匆的游客,他们需要在太空中开辟更大的生活和工作的场所。传统的载人飞船空间狭窄,只能挤进几个人,也不能带很多的生活物资,因此,人们无法在空间长期停留和工作。于是人们设想建造一种更大的宇宙飞船,装上更多的生活用品和工作设备,在轨道上长期运行,人们可以在里面进行科学实验,甚至工业生产、养殖种植等。于是,一种大型轨道空间站应运而生。4

国际空间站是最大的空间站,由美国、日本、加拿大等国参与建造,目前仍在建设中。

组成轨道空间站,又称“航天站”、“轨道站”、“太空站”,是一种环 绕地球长期运行的大型载人航天器。它能与宇宙飞船或航天飞机 对接,以便补充给养、更换仪器设备和让宇航员轮班换乘。5

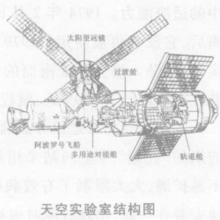

空间站通常由对接舱、气闸舱、轨道舱、生活舱、后勤服务 舱、专用设备舱和太阳能电池等几部分组成。对接舱有多个对接 口,其中一部分对接口用于停靠接送宇航员和运送物资的航天 器,另一部分对接口为对接新舱体为扩大空间站做准备。气闸舱 是宇航员在轨道上出入空间站的通道。轨道舱是宇航员在轨道上 的主要工作场所。.生活舱是宇航员进餐、睡眠和休息的地方。后 勤服务舱装有推进剂、水、气源和电源等设备,为整个空间站服 务。专用设备舱是根据飞行任务而设置的安装专用仪器的舱体, 它也可以是不密封的构架,用以安装暴露于空间的雷达和天文望 远镜等仪器设备。太阳能电池安装在空间站舱体的外侧或桁架 上,为空间站提供电力。5

在空间站上,宇航员可以长期从事各种科研活动,包括观测 天文、勘测地球资源、调査环境污染、研究太空环境对生命的影响、进行特殊加工,以及制取地面上无法获得的优质新材料、新 药等。空间站还有重要的军事用途,例如遥感、摄影侦察等,甚 至可以在未来太空战中充当武器发射平台和作战基地。5

设计原则在载人宇宙飞行时所完成工作的范围非常广泛。这些工作的主要部分是在轨道空间站上进行的,这种空间站为了达到飞行的高效率通常设计成多用途的太空实验室。同时,应本着能够有效利用全部飞行时间这一准则去选择研究工作和实验工作的程序以及 与此相应的科学仪器和实验仪器的组成。6

在载人空间站飞行时,人们主要关注航天员参与的工作,因为 这些工作的结果是最有价值的。人的创造性思维能力应该主要用 于解决研究性的问题。航天员应尽可能摆脱像监控在轨装置的运 转、控制空间站的运动、收拾舱间、准备食物等这样的次要工作。而 这就意味着空间站应装备自动诊断及控制系统、在轨系统的地面 遥控装置、地面一空间站电报通信系统,以及其它自动化设备。6

空间站飞行的效率还与航天员在空间站上停留的时间长短有 直接的关系。因此,设计的一个主要任务是保证航天员最长的持续 飞行时间。解决这一任务有两条途径。

第一,保证同一个机组在空间站长期工作的条件:建立必要的 舒适条件,为航天员提供必要的设施以保持足够高水平的生命活 力,采取从地面对航天员进行心理鼓励的各种措施。

第二,研究在飞行过程中保证航天员替换的手段:空间站装备 能够实现与运输飞船多次交会、对接及分离的系统。

空间站的飞行时间很长,这就要求在轨系统的工作寿命也很 长,在达不到所需要的工作寿命的情况下,就应预先考虑到进行预 防性检修或替换寿命到期的部件的可能性。要指出的是,随着飞行 时间的增加,空间站外壳被微流星击穿的概率在不断上升,因此在 计划多年飞行的空间站上最好有检査外壳完整性的设施和接近外 壳的条件,以便在飞行中完成修复工作。6

所消耗的物质(燃料、水、食品、氧气、服装、摄影胶片等)的费 用应是最低的。为此应研究高度经济的定位系统;水、大气的再生 系统;服装清洗和干燥设备;寻求记录科学信息的最佳方式。如果 这些措施还不够的话,就应该预先考虑到利用运输飞船补充所消 耗的物质的可能性。

目前有相当多在不同时期针对不同类型任务而研制的轨道空 间站设计方案。按照配置方案它们可分为两类:单体的和多体的。

单体空间站利用一枚运载火箭送入轨道,能同时保证航天员的生存和所有预定工作的完成。

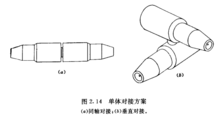

人们最感兴趣的是多体空间站设计方案。这种方案使人感兴趣的是它们可以利用现有的火箭在轨道上装配,而且,一般说来,它们的尺寸可以是任意的。最简单的情况是,空间站可以由两个同轴或相互垂直对接的单体组成(见图2.14)。 我们要指出的是,两种对接方案各有其优点:在同轴对接时,空间站比较容易控制,在相互垂直对接时,可以在空间站上设置更多的对接组件来接收运输飞船。6

我们要指出的是,两种对接方案各有其优点:在同轴对接时,空间站比较容易控制,在相互垂直对接时,可以在空间站上设置更多的对接组件来接收运输飞船。6

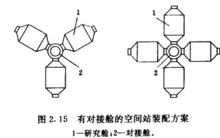

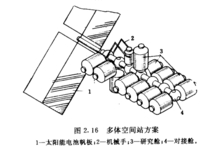

如果空间站的组成需要有更多的单体,那么明智的做法是建造专用对接舱。在图2.15上示出了由三个和四个单体组成的、采用对接舱的空间站可能的装配方案。图2.16为美国研究的一种多体空间站方案。由于单体相互靠近,在这里建议使用机械手来进行对接。

多体空间站不一定要在完全装配好的状态下去完成飞行的全过程。各单体可以是专用的。因此,为了保证它们的工作,可能需要不同的飞行条件。在这种情况下,单体可以完成自主飞行,只有在技术维护期间或者为了传送研究结果才与作为基地的空间站对接。6

多体空间站的配置方案取决于各单体的组成、功用、装配方案和具体的飞行程序。

“礼炮”号空间站第一个载人的轨道空间站是苏联的“礼炮”号空间站。

苏联在登月竞争中败下阵来后,为了在下一轮的竞赛中获得主动,决定全力以赴发展空间站。1970年起开始“礼炮”号的建造工作。同时,他们对“联盟”号飞船进行了改装,用来做向“礼炮”号空间站运送物资和人员的运输工具。4

1971年4月19日,巨大的“质子”号运载火箭将第一个空间站“礼炮”1号发射上天,运行轨道为近地点200千米,远地点222千米,倾角51.6度,运行周期88.5分。从此载人航天进入一个新的阶段。

“礼炮”l号空间站由4个不同直径的圆柱舱组成。前端有一个直径2米的对接口和一个通道,用于与联盟号飞船对接,宇航员和物资也是从这个通道进入空间站的。

紧接着就是空间站的主体——轨道舱,它由直径各为2.9米和4.15米的两个圆筒组成,它是宇航员工作、吃饭、休息和睡觉的地方,舱内气候保持与地面相同,里面有各种试验设备、照相摄影设备和科学实验设备。里面有一个90立方米的居住舱。4

再后面是2.2米服务舱,内装机动变轨发动机和推进剂。

空间站进入地球轨道后前后端各展开一对翼状的太阳能电池板。空间站全长长14.4米,重18.6吨。与“联盟”号飞船对接后,其总重量增至25吨,长度增为21米。

“礼炮”1号空间站是一种可长期在地球轨道上运行的大型航天器,它可以在自主和载人的两种状态下工作。飞行中,“联盟”号飞船可与之在轨道上对接,组成更大型的轨道复合体,宇航员在复合体内可进行大量的、各种各样的研究和实验。4

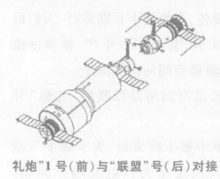

“礼炮”1号空间站在太空运行了6个月,相继与“联盟”10号、“联盟”1l号两艘飞船对接组成轨道联合体,每艘飞船各载3名宇航员,共在空间站上停留26天。

“礼炮”1号完成使命后于同年10月11日在太平洋上空坠毁。

苏联一共发射了7座礼炮号空间站,前5座只有一个对接口,即只能与一艘飞船对接飞行。经过改进的“礼炮”6号和7号空间站,增加了一个对接口,既可以与“联盟”号载人飞船对接,还可与“进步”号货运飞船对接,用以补充活所需的各种用品。

1977年9月29日发射上天的“礼炮”6号空间站,在太空飞行近5年,共接待18艘“联盟”号和“联盟”T号载人飞船。有16批33名宇航员到站上工作,累计载人飞行176天。他们完成了120多项科学实验,拍摄了1万多张照片。1980年,宇航员波波夫和柳明创造了在空间站飞行185天的纪录。4

1982年4月19日,“礼炮”7号空问站进入轨道飞行,接待了“联盟”T号飞船的11批28名宇航员。1984年,3名宇航员基齐姆、索洛维约夫和阿季科夫在空间站创造了.237天的飞行纪录。“礼炮”7号空间站载人飞行累计达800多天,直到1986年8月才停止使用。

苏联人用“礼炮”号空间站完成了多项科学实验和探测项目,包括天体物理学、航天医学、生物学、地球资源调查和长期失重条件下的技术试验等。

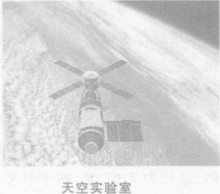

天空实验室美国的空间站名叫“天空实验室”,它在载人登月高潮后用剩余的“土星”5号运载火箭改装而成, 1973年5月14日发射升空,在距地面435千米高的轨道上运行。它的外形有点像一架直升机,顶高有4块如同螺旋桨状的太阳能电池帆板。空间站长36米,最大直径6.7米,重82吨,能提供360立方米的工作生活空间,由轨道舱、气闸舱、多用途对接舱和太阳望远镜等四大部分组成。4

1973年5月14日发射升空,在距地面435千米高的轨道上运行。它的外形有点像一架直升机,顶高有4块如同螺旋桨状的太阳能电池帆板。空间站长36米,最大直径6.7米,重82吨,能提供360立方米的工作生活空间,由轨道舱、气闸舱、多用途对接舱和太阳望远镜等四大部分组成。4

轨道舱为上下两层,上层是工作区,下层是生活区,生活区又用隔板分成卧室、餐室、观测室和洗漱室。轨道舱外部两侧各有一个太阳电池翼,可产生3.7千瓦的电能。过渡舱装有供电控制、测试检查、数据处理、生命保障和通信设备,还是通向空间的通道。多用途对接舱可以同时停靠两艘飞船,还可以当物品储藏室。太阳望远镜专门用来观太阳活动和拍摄太阳照片。

“天空实验室”共接待了三批9名宇航员,他们分别在空间站内驻留了28天、59天和84天,进行了天文、地理和医学等270项科学研究,用太阳望远镜观测太阳,拍摄了18万张太阳活动的照片,还拍了4万多张地球表面照片,并研究了人在长期飞行中的适应能力。1974年2月8日,第三批宇航员撤离后,它没有再被使用。1979年7月11日,“天空实验室”坠人澳大利亚南面的印度上空烧毁。它总共在太空运行了2249天,航程达14亿多千米。4

“和平”号空间站苏联在空间站建设方面确实有很大的成就。但前期的“礼炮”号空间站采用舱段式结构,空间小,不易扩展,大大限制了有效载荷。各种载荷都紧凑地安装在一起,出现故障时很难修理或更换。因此,苏联决定发展第三代“和平”号空间站。

“和平”号空间站计划正式制定是在1976年。它采用组合式积木结构,其主体仍然是一个舱段结构。它的总长13.13米,最大直径4.2米,总重20.4吨,由4个基本部分组成:球形增压转移舱,直径2.2米,上面装有5个直径0.8米的对接窗口,径向1个,侧部对称4个;增压工作舱,这是空间站的主体,总长为7.67米,两个柱形段的直径分别为2.9米和4.2米;不增压服务一动力舱,位于空间站尾部,除装有主发动机和推进剂外,还装有天线、探照灯、无线电通信天线等;增压转移对接器,长1.67米,直径2米,位于服务一动力舱中央,提供第6个对接通道。4

1986年2月20日凌晨,一枚三级“质子”号运载火箭将“和平”号空间站主体发射升空。1986年3月13日,苏联发射了“联盟”T一15飞船,将宇航员基齐姆和索洛维耶夫送上“和平”号。3月15日,飞船与“和平”号对接,两名宇航员进入空间站成为新空间站的第一批乘员。1987年2月5日,“联盟”TM一2又将两名宇航员罗曼年科和拉维金送上“和平”号。1987年3月31日,苏联用“质子”运载火箭发射了第一个实验舱——“量子”1号,开始了“和平”号积木空间站的正式组装工作。1989年1 1月26日至1996年4月23日,其他5个实验舱也先后被发射并与“和平”号成功对接。对接完成后的完整的“和平号”空间站全长达87米,质量达123吨,有效容积470立方米。4

“和平”号空间站设计寿命为5年,但它却在轨道上运行了15载。15年间,它绕地球飞行8万多圈,行程35亿千米,进行了2.2万次科学实验,完成了23项国际科学考察计划。共有31艘“联盟”号载人飞船、62艘“进步”号货运飞船与其实现对接,还9次与美国航天飞机对接和联合飞行。先后有28个长期考察组和16个短期考察组在上面从事考察活动,共有12个国家的135名宇航员在空间站上工作,使“和平”号成了名副其实的“世界”号国际空间站。宇航员在空间站上进行了大量生命科学实验、空间材料学和医学实验,取得极为宝贵的成果和数据。拍摄了许多恒星、行星的照片,进行了基本粒子和宇宙射线的探测,大大扩展了人类对宇宙的认识,还探索了从太空预报地震、火山爆发、水灾及其他自然灾害的可能性。宇航员从这座“人造天宫”进行了78次太空行走,舱外活动的总时间达359小时12分钟。4

1999年8月28日起,“和平”号进入无人自动飞行状态。2001年3月23日中午14时(北京时间)左右,“和平”号终于走完了15年的坎坷路程,带着它创下的无数成就,带着苏联时代的骄傲、带着全俄罗斯人民和全世界人民的惋惜,完全坠人南太平洋。

国际空间站目前,太空中还有一个空间站在运行,它就是国际空间站。国际空间站是1983年由当时的美国总统里根倡导建立的。经过近十余年的探索和多次设计,直到苏联解体、俄罗斯加盟,国际空间站才于1993年完成设计,开始实施。该空间站以美国、俄罗斯为首,吸收加拿大、日本、巴西和欧空局(代表11个国家)共16个国家参与研制。

空间站计划分三个阶段完成,总工期为10年。但由于资金短缺,计划一再推迟实施。4

第一阶段从1994一1997年,为准备阶段。

第二阶段拟从1997年开始,实际从1998年11月开始,为国际空间站的初期装配阶段,也是建立国际空间站的关键阶段。1998年到1 1月20日,国际空间站的第一个组件——曙光号功能货舱发射上天。第2个组件——美国团结号节点舱于1998年12月4日由奋进号航天飞机送入轨道,并于12月7日与曙光号成功对接。这标志着国际空间站建设的正式开始。

第三阶段拟从1998年到2004年。在这期间将把美国的居住舱、欧洲航天局和日本各自的实验舱以及加拿大的移动服务系统等送上太空,最终完成空间站的组装。4

最终的国际空间站将有6个实验舱:美国1个、欧洲航天局1个、日本1个、俄罗斯3个,此外还在1个美国居住舱(有洗手间、卧室、厨房和医务设备)、2个结点舱和服务系统及运输系统,其总重量将达430吨,主桁架长88米,4个太阳电池阵宽110米,能提供110千瓦的电源功率。居住舱的容积为1200立方米。空间站的运行高度平均为397千米。4

目前,国际空间站还有建设之中。

渝公网安备 50019002502335号

渝公网安备 50019002502335号